Früher dachte ich oft, selbstgesteuertes Lernen sei ein einsamer Marathon, bei dem man sich allein durch Berge von Büchern und Online-Kursen kämpft. Doch in der heutigen, sich rasant entwickelnden digitalen Welt – und das habe ich persönlich immer wieder festgestellt – ist die Fähigkeit zur Kollaboration nicht nur ein „nice-to-have“, sondern ein absolutes Muss, um wirklich effektiv voranzukommen.

Ich erinnere mich gut, wie ich neulich an einem komplexen Problem saß, komplett festgefahren, bis ich mich entschloss, es in einer Online-Community zu teilen.

Die Resonanz war phänomenal! Plötzlich flossen Ideen aus verschiedenen Blickwinkeln zusammen, und dank der kollektiven Intelligenz fand sich eine Lösung, die ich allein niemals entdeckt hätte.

Genau das ist der Kernpunkt: Die Zukunft des Lernens ist kollaborativ, vernetzt und ungemein dynamisch. Es geht nicht mehr nur darum, Informationen zu konsumieren, sondern aktiv mitzugestalten und sich gegenseitig zu stärken.

Lassen Sie uns genauestens beleuchten, wie diese kollaborativen Techniken Ihr selbstgesteuertes Lernen transformieren können.

Die Kraft gemeinsamer Lernräume: Warum wir nicht allein lernen müssen

Es ist eine tief verwurzelte Überzeugung, die sich in meinem eigenen Lernweg immer wieder bestätigt hat: Die besten Erkenntnisse entstehen oft im Austausch.

Jahrelang habe ich versucht, mir komplexe Themen wie künstliche Intelligenz oder fortgeschrittene Programmiersprachen im stillen Kämmerlein anzueignen.

Ich saß da, vertieft in Online-Kurse und Fachbücher, und dachte, das sei der effektivste Weg. Doch ich merkte schnell, dass ich an Grenzen stieß, wenn es darum ging, die gelernten Konzepte wirklich zu verinnerlichen und auf neue Probleme anzuwenden.

Der entscheidende Wendepunkt kam, als ich mich in verschiedenen Online-Foren und lokalen Meetup-Gruppen engagierte. Plötzlich war ich nicht mehr allein.

Ich konnte Fragen stellen, eigene Lösungsansätze diskutieren und von den Erfahrungen anderer lernen, die denselben Weg gingen oder schon weiter waren.

Dieses Gefühl der Gemeinschaft, des gemeinsamen Ringens um Verständnis, hat meine Motivation beflügelt und meine Lernkurve exponentiell gesteigert. Es ist, als würde man plötzlich nicht mehr nur eine einzige Straßenkarte lesen, sondern von einem ganzen Team von Entdeckern begleitet werden, die alle ihre eigenen, wertvollen Erfahrungen teilen.

1. Der unschätzbare Wert von Online-Communities und Foren

Online-Communities und spezialisierte Foren sind heute für mich unverzichtbare Begleiter im selbstgesteuerten Lernen. Ich habe selbst erlebt, wie ich mich stundenlang an einem winzigen Code-Fehler aufhalten konnte, nur um dann in einem Forum wie Stack Overflow innerhalb von Minuten die Lösung zu finden, weil jemand anderes dasselbe Problem bereits hatte und gelöst hat.

Es geht aber um mehr als nur um Fehlerbehebung. Es ist ein Ort des Brainstormings, der Inspiration und des Peer-Supports. Man kann dort neue Trends entdecken, sich über alternative Methoden austauschen oder einfach nur Gleichgesinnte finden, die einen motivieren.

Ich erinnere mich an ein Projekt, bei dem ich eine bestimmte Data-Science-Bibliothek einsetzen wollte und nicht weiterkam. In einem spezialisierten Forum konnte ich nicht nur meine spezifische Frage klären, sondern bekam auch wertvolle Tipps zu Best Practices und Performance-Optimierungen, die mein Projekt auf ein ganz neues Level hoben.

Ohne diese kollektive Intelligenz wäre ich wahrscheinlich verzweifelt oder hätte das Vorhaben aufgegeben. Die Anonymität und gleichzeitig die Möglichkeit, sich offen auszutauschen, schaffen eine einzigartige Lernumgebung, die man im Alleingang niemals replizieren könnte.

Es ist die geballte Erfahrung unzähliger Menschen, die freiwillig ihr Wissen teilen.

2. Lokale Lerngruppen und Meetups: Der persönliche Touch zählt

Neben der digitalen Vernetzung habe ich persönlich festgestellt, dass nichts den Wert eines persönlichen Austauschs in einer lokalen Lerngruppe oder bei einem Meetup ersetzen kann.

Hier in Berlin gibt es beispielsweise eine lebendige Community für Webentwickler, die sich regelmäßig trifft. Ich war anfangs etwas zögerlich, mich anzuschließen, da ich dachte, ich wäre vielleicht nicht erfahren genug.

Aber diese Bedenken waren völlig unbegründet. Die Atmosphäre war unglaublich offen und unterstützend. Wir trafen uns wöchentlich, um an gemeinsamen Projekten zu arbeiten, Vorträge zu halten oder einfach nur über neue Technologien zu plaudern.

Der direkte Kontakt ermöglichte es mir, sofortiges Feedback zu erhalten, Körpersprache zu lesen und eine tiefere Verbindung zu den Themen und den Menschen aufzubauen.

Ich erinnere mich besonders an eine Session, in der wir uns gegenseitig Code-Reviews gaben. Jemand entdeckte einen Logikfehler in meinem Programm, den ich trotz stundenlanger Fehlersuche übersehen hatte.

Das war nicht nur eine technische Hilfe, sondern auch ein unglaublicher Lerneffekt für meine Problemlösungsstrategie. Diese persönlichen Begegnungen sind ein fantastischer Motivationsschub und helfen enorm, am Ball zu bleiben, weil man sich seinen Lernzielen gegenüber der Gruppe verpflichtet fühlt.

Es ist die perfekte Ergänzung zur manchmal etwas unpersönlichen Online-Welt.

Digitale Werkzeuge als Brückenbauer: So vernetzen Sie sich effektiv

Ohne die richtigen digitalen Werkzeuge wäre die Vorstellung von kollaborativem Lernen, wie ich es heute lebe, schlichtweg undenkbar. Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als Teamarbeit bedeutete, Dokumente per E-Mail hin und her zu schicken, immer in der Angst, die falsche Version zu bearbeiten oder wichtige Änderungen zu übersehen.

Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Heute haben wir eine Fülle von Tools zur Verfügung, die nicht nur die Kommunikation vereinfachen, sondern auch das gemeinsame Arbeiten an Inhalten revolutioniert haben.

Ich habe im Laufe der Jahre eine ganze Reihe davon ausprobiert, von einfachen Chat-Apps bis hin zu komplexen Projektmanagement-Plattformen, und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Wahl des richtigen Werkzeugs einen enormen Unterschied für die Effizienz und den Spaß am gemeinsamen Lernen macht.

Es geht nicht darum, das teuerste oder funktionsreichste Tool zu nutzen, sondern dasjenige, das am besten zu den Bedürfnissen der Lerngruppe passt und die Barrieren für den Austausch so niedrig wie möglich hält.

Die richtige digitale Infrastruktur ist das Rückgrat jeder erfolgreichen kollaborativen Lerninitiative und ermöglicht es uns, geografische und zeitliche Grenzen zu überwinden, um Wissen nahtlos zu teilen.

1. Kollaborative Dokumentenerstellung und Wissensmanagement

Für mich war die Entdeckung kollaborativer Dokumentenbearbeitung ein Game Changer. Ob es Google Docs, Microsoft 365 oder Notion ist – die Möglichkeit, gleichzeitig an einem Text, einer Präsentation oder einer Tabelle zu arbeiten, hat meine Projekte und Lerngruppen transformiert.

Ich erinnere mich an ein gemeinsames Forschungsprojekt für einen Online-Kurs, bei dem wir alle in verschiedenen Städten Deutschlands saßen. Früher hätte das unzählige E-Mails und Versionskonflikte bedeutet.

Mit Google Docs konnten wir jedoch in Echtzeit Notizen teilen, Abschnitte schreiben und Feedback geben. Die Kommentare-Funktion und der Versionsverlauf waren dabei Gold wert, um nachzuvollziehen, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat.

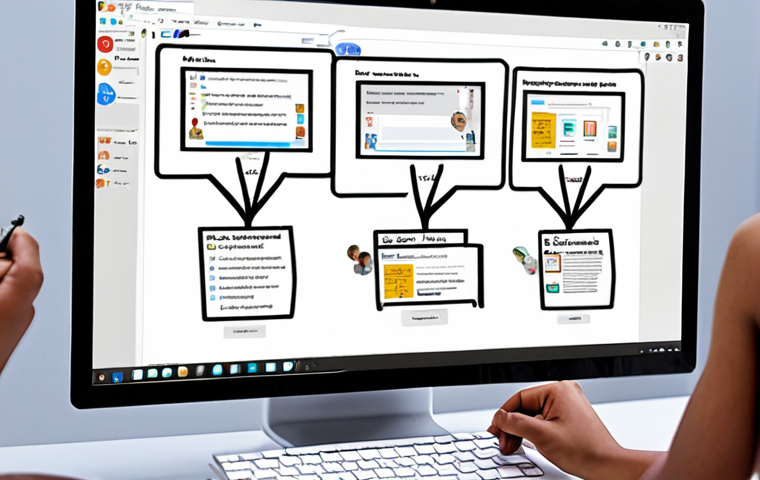

Es fühlt sich an, als säße man gemeinsam in einem Raum, obwohl man hunderte Kilometer voneinander entfernt ist. Ergänzend dazu nutze ich gerne Tools für das gemeinsame Wissensmanagement, wie beispielsweise Trello oder Miro.

Auf einem digitalen Whiteboard wie Miro können wir gemeinsam Mindmaps erstellen, Ideen visualisieren und Prozesse planen. Das hilft ungemein, komplexe Themen zu strukturieren und ein gemeinsames Verständnis aufzubauen.

Es ist, als hätte man einen riesigen, unendlichen Schreibtisch, auf dem alle gleichzeitig schreiben und zeichnen können.

2. Kommunikations-Hubs: Discord, Slack und Co.

Die Wahl des richtigen Kommunikations-Hubs ist entscheidend für den reibungslosen Austausch in einer Lerngruppe. Ich persönlich habe exzellente Erfahrungen mit Discord und Slack gemacht.

Für meine IT-Lernprojekte ist Discord oft meine erste Wahl, da es sich anfühlt wie ein permanentes virtuelles Klassenzimmer. Wir haben verschiedene Kanäle für unterschiedliche Themen – einen für Fragen zur Programmierung, einen für Ressourcen, einen für allgemeine Diskussionen.

Die Sprachkanäle sind fantastisch für spontane Pair-Programming-Sessions oder um schnell mal eine Frage zu klären, ohne lange E-Mails schreiben zu müssen.

Ich habe sogar schon kleine virtuelle “Lern-Cafés” auf Discord eingerichtet, in denen jeder einfach nur still arbeiten kann, aber weiß, dass andere da sind, falls man eine kurze Pause braucht oder eine Frage aufkommt.

Slack hingegen nutze ich oft für professionellere Projekte oder spezifische Themen, wo die Thread-Funktion sehr hilfreich ist, um Diskussionen übersichtlich zu halten.

Diese Plattformen sind mehr als nur Chat-Tools; sie sind die Nervenzentren, in denen die Zusammenarbeit lebendig wird, Informationen fließen und die Gruppendynamik gedeihen kann.

Sie reduzieren die Hürde für den Austausch erheblich und fördern eine Kultur des ständigen Lernens und Teilens.

Peer-Learning und Mentoring: Voneinander lernen und gemeinsam wachsen

Der Gedanke, dass ich alles allein wissen muss, um kompetent zu sein, hat mich lange blockiert. Ich dachte, Expertise sei eine einsame Spitze, die man nur durch individuelle Anstrengung erklimmen kann.

Doch meine persönliche Erfahrung hat mir gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist: Wir wachsen am meisten, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Peer-Learning, also das Lernen von Gleichgesinnten, und Mentoring, das Lernen von Erfahreneren, sind für mich zu den mächtigsten Treibern meines selbstgesteuerten Lernens geworden.

Ich habe mich oft gefragt, wie ich bestimmte Konzepte am besten erklären könnte, und in dem Moment, in dem ich versuchte, sie jemand anderem beizubringen, wurde mir oft klar, wo meine eigenen Verständnis Lücken lagen.

Es ist ein faszinierender Effekt: Man lernt nicht nur, indem man Fragen stellt, sondern auch, indem man versucht, Antworten zu geben. Und ein guter Mentor kann einem nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern auch wertvolle Perspektiven aufzeigen, die man allein nie entdeckt hätte.

Diese Formen der Interaktion sind nicht nur effektiv, um Wissen zu vertiefen, sondern stärken auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Motivation, am Ball zu bleiben.

1. Die Kunst des Erklärens: Peer-Teaching als Lern-Booster

Ich kann mich an unzählige Situationen erinnern, in denen ich dachte, ich hätte ein Thema verstanden, nur um dann festzustellen, wie wackelig mein Wissen war, als ich versuchte, es jemand anderem zu erklären.

Dieses Phänomen, bekannt als “Protegé-Effekt” oder “Lernen durch Lehren”, ist unglaublich mächtig. In meiner Lerngruppe für maschinelles Lernen haben wir regelmäßig “Teaching-Sessions” abgehalten, in denen jeder ein kleines Konzept vorbereiten und den anderen erklären musste.

Ich erinnere mich besonders gut an eine Session, in der ich versuchen sollte, neuronale Netze von Grund auf zu erklären. Um es wirklich verständlich zu machen, musste ich es nicht nur selbst tief durchdringen, sondern auch Metaphern finden und Beispiele entwickeln, die das komplexe Thema greifbar machten.

Die Fragen meiner Kommilitonen zwangen mich dazu, über den Tellerrand zu blicken und mein Wissen auf Herz und Nieren zu prüfen. Es ist eine der effektivsten Methoden, die ich kenne, um Wissen wirklich zu verankern und zu erkennen, wo noch Lücken bestehen.

Man wird vom passiven Konsumenten zum aktiven Vermittler, und das erzeugt eine völlig neue Ebene des Verständnisses.

2. Mentoring: Von der Erfahrung anderer profitieren

Einen guten Mentor zu finden, war für mich ein echter Glücksfall in meiner Lernreise. Ich hatte das Privileg, von einer erfahreneren Entwicklerin begleitet zu werden, die mir nicht nur bei technischen Problemen half, sondern mir auch wertvolle Ratschläge zur Karriereentwicklung und zum Umgang mit Rückschlägen gab.

Ich erinnere mich, wie ich einmal an einem großen Projekt scheiterte und völlig demotiviert war. Meine Mentorin hörte sich meine Geschichte geduldig an und teilte dann ihre eigenen Erfahrungen mit ähnlichen Misserfolgen.

Sie zeigte mir, dass Scheitern ein unvermeidlicher Teil des Lernprozesses ist und wie man daraus gestärkt hervorgeht. Das war nicht nur tröstlich, sondern hat meine Perspektive grundlegend verändert.

Mentoring ist weit mehr als nur Fachwissen. Es ist die Weitergabe von Weisheit, von praktischen Erfahrungen, von denen man in keinem Buch lesen kann. Ob formell oder informell, ein Mentor kann Türen öffnen, Denkweisen erweitern und einen ermutigen, über sich hinauszuwachsen.

Ich empfehle jedem, aktiv nach einem Mentor Ausschau zu halten, sei es in Online-Netzwerken, bei Meetups oder sogar in LinkedIn. Die Investition in eine solche Beziehung zahlt sich tausendfach aus.

Herausforderungen meistern: Wie Sie Fallstricke der Kollaboration umgehen

Kollaboration ist ein mächtiges Werkzeug, aber sie ist nicht ohne ihre Herausforderungen. Ich habe selbst erlebt, wie aus anfänglicher Euphorie schnell Frustration werden kann, wenn die Kommunikation stockt, die Erwartungen nicht klar sind oder einzelne Teammitglieder nicht die nötige Verantwortung übernehmen.

Ich erinnere mich an ein Projekt, bei dem wir uns anfangs nicht klar über die Rollenverteilung geeinigt hatten. Jeder dachte, der andere würde einen bestimmten Teil erledigen, und am Ende blieb ein riesiger Berg Arbeit ungetan.

Solche Situationen können demotivierend sein und das Potenzial kollaborativen Lernens mindern. Doch genau hier liegt die Chance: Indem wir uns dieser Fallstricke bewusst werden und proaktiv Strategien entwickeln, um sie zu umgehen, können wir die Zusammenarbeit nicht nur reibungsloser, sondern auch fruchtbarer gestalten.

Es geht darum, Transparenz zu schaffen, klare Regeln zu definieren und eine Kultur des gegenseitigen Respekts und der Verantwortlichkeit zu etablieren.

Eine gut geführte kollaborative Lerngruppe ist wie ein fein abgestimmtes Orchester – jeder spielt seine Rolle, hört auf die anderen und trägt zum harmonischen Gesamtklang bei.

1. Klare Kommunikation und Erwartungsmanagement

Das A und O jeder erfolgreichen Zusammenarbeit ist eine glasklare Kommunikation. Ich habe gelernt, dass man niemals annehmen sollte, dass andere die eigenen Gedanken oder Prioritäten kennen.

Von Anfang an sollten in einer Lerngruppe oder einem gemeinsamen Projekt die Erwartungen und Ziele klar definiert werden. Wer ist für was verantwortlich?

Welche Deadlines gibt es? Wie oft treffen wir uns und auf welchem Kanal kommunizieren wir? Ich erinnere mich, wie ich in einer Gruppe einmal einfach losgelegt hatte, ohne vorher die Arbeitsweise abzustimmen.

Das Ergebnis war Chaos und doppelte Arbeit. Seitdem mache ich immer einen “Kick-off” für jedes neue kollaborative Vorhaben, in dem wir uns auf diese grundlegenden Regeln einigen.

Regelmäßige Check-ins sind ebenfalls unerlässlich. Kurze Status-Updates helfen, alle auf dem gleichen Stand zu halten und Probleme frühzeitig zu erkennen.

Und das Wichtigste: Seien Sie offen für Feedback und bereit, Kompromisse einzugehen. Eine Kultur, in der man offen über Herausforderungen sprechen kann, ohne Angst vor Verurteilung, ist der Schlüssel zum Erfolg.

2. Konfliktlösung und Motivation in der Gruppe

Wo Menschen zusammenkommen, da können auch Konflikte entstehen – das ist ganz natürlich und menschlich. Ich habe gelernt, dass Konflikte nicht unbedingt schlecht sind; sie können sogar zu besseren Lösungen führen, wenn sie konstruktiv gelöst werden.

Wichtig ist, Konflikte nicht zu ignorieren, sondern aktiv anzusprechen. In einer meiner Lerngruppen gab es einmal Unstimmigkeiten über die Qualität der Beiträge einzelner Mitglieder.

Anstatt zu schweigen und die Frustration wachsen zu lassen, haben wir eine offene Diskussionsrunde abgehalten. Jeder konnte seine Sichtweise darlegen, und gemeinsam haben wir Lösungen gefunden, wie wir die Arbeitslast fairer verteilen und die Qualitätssicherung verbessern können.

Es war ein unbequemes Gespräch, aber es hat die Gruppe letztlich gestärkt. Zur Motivation gehört auch, Erfolge gemeinsam zu feiern und kleine Meilensteine zu würdigen.

Ein “Gut gemacht!” oder ein kleines gemeinsames Treffen nach Abschluss eines schwierigen Abschnitts kann Wunder wirken. Es geht darum, eine positive Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder wertgeschätzt fühlt und gerne seinen Beitrag leistet.

Manchmal sind es die kleinen Gesten, die den größten Unterschied machen.

Projekte und Gruppenarbeiten: Von der Theorie zur praktischen Anwendung

Reines Theoriewissen ist wie ein ungenutztes Werkzeug – es mag beeindruckend sein, aber erst in der Anwendung entfaltet es seinen wahren Wert. Das habe ich auf die harte Tour gelernt, als ich nach vielen Stunden des reinen Konsumierens von Online-Vorlesungen feststellte, dass ich zwar die Konzepte kannte, aber Schwierigkeiten hatte, sie in die Praxis umzusetzen.

Es fehlte die Brücke zwischen dem Gelesenen und dem Gemachten. Genau hier kommen kollaborative Projekte und Gruppenarbeiten ins Spiel. Sie sind für mich die ultimative Spielwiese, um Gelerntes zu testen, zu festigen und vor allem, um die Fähigkeiten zu entwickeln, die man im echten Arbeitsleben braucht.

Es ist ein riesiger Unterschied, ob man ein Algorithmus-Konzept in einem Buch liest oder ob man es in einem Team programmiert, wo man Bugs finden, merges konflikte lösen und sich auf eine gemeinsame Code-Basis einigen muss.

Diese Art von praktischer, angewandter Zusammenarbeit ist für mich unverzichtbar geworden, um wirklich zu verstehen, wie die Dinge funktionieren und wie man echte Probleme löst.

Es ist die Werkbank, auf der Wissen zu Können wird.

1. Gemeinsame Projektumsetzung: Lernen durch Machen

Die Teilnahme an gemeinsamen Projekten ist für mich der Königsweg des kollaborativen Lernens. Ich habe an diversen Open-Source-Projekten mitgearbeitet und an Projekten mit meinen Lerngruppen, sei es die Entwicklung einer kleinen Web-App oder die Analyse eines komplexen Datensatzes.

Diese Projekte zwangen uns dazu, unser theoretisches Wissen in die Tat umzusetzen und uns mit echten Herausforderungen auseinanderzusetzen. Ich erinnere mich an ein Projekt, bei dem wir eine Wetter-App programmieren wollten.

Wir mussten nicht nur die Programmiersprache beherrschen, sondern auch lernen, wie man APIs integriert, Datenstrukturen entwirft und das Projekt in kleinere, überschaubare Aufgaben unterteilt.

Die gemeinsame Fehlersuche war oft frustrierend, aber unglaublich lehrreich. Wenn man stundenlang an einem Bug sitzt und ihn dann gemeinsam mit einem Teammitglied löst, ist das ein unbeschreibliches Erfolgserlebnis.

Man lernt nicht nur technische Fähigkeiten, sondern auch Soft Skills wie Problemlösung, Zeitmanagement und Kompromissfindung. Es ist learning by doing auf Steroiden, weil man von den Fehlern und Erfolgen der anderen profitiert.

2. Rollenspiele und Simulationen: Sich in die Praxis wagen

Neben der direkten Projektumsetzung finde ich Rollenspiele und Simulationen als kollaborative Lernmethode äußerst wertvoll. Für Themen, bei denen praktische Anwendung schwierig ist, wie beispielsweise im Bereich Projektmanagement oder Verhandlungstechniken, können solche Szenarien eine sichere Umgebung bieten, um Gelerntes auszuprobieren.

In einer meiner Marketing-Lerngruppen haben wir beispielsweise einmal eine Marketingkampagne für ein fiktives Produkt simuliert. Jeder übernahm eine Rolle – vom Produktmanager über den PR-Verantwortlichen bis hin zum Social-Media-Manager.

Wir mussten gemeinsam Budgets planen, Zielgruppen definieren und kreative Inhalte entwickeln. Das war unglaublich aufschlussreich, weil es uns zwang, uns in die Denkweise der jeweiligen Rolle zu versetzen und die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Abteilungen zu verstehen.

Man lernt nicht nur die einzelnen Aufgabenbereiche besser kennen, sondern auch, wie man im Team unter Druck funktioniert und gemeinsame Entscheidungen trifft.

Es ist wie ein Trainingslager für die reale Welt, in dem Fehler erlaubt sind und als Lerngelegenheiten begriffen werden.

| Aspekt der Kollaboration | Vorteile für selbstgesteuertes Lernen | Potenzielle Herausforderungen | Tipps für die Praxis |

|---|---|---|---|

| Wissensaustausch (Foren, Lerngruppen) |

|

|

|

| Motivation & Verantwortung (Peer-Groups, Mentoring) |

|

|

|

| Anwendung & Vertiefung (Projekte, Simulationen) |

|

|

|

Feedback-Kultur als Beschleuniger: Qualität durch kritische Augen

Ich habe persönlich gelernt, dass meine Arbeit niemals wirklich „fertig“ ist, solange sie nicht von anderen Augen geprüft wurde. Das mag im ersten Moment etwas harsch klingen, aber es ist die brutal ehrliche Wahrheit, die mich immer wieder vor Betriebsblindheit bewahrt hat.

Ich erinnere mich gut daran, wie ich mit viel Herzblut einen komplexen Blogartikel über Künstliche Intelligenz geschrieben hatte. Ich war überzeugt, er sei perfekt.

Doch als ich ihn einem befreundeten Tech-Blogger zur Überprüfung gab, bekam ich ein Feedback, das mir die Augen öffnete. Er zeigte mir nicht nur Tippfehler auf, sondern wies mich auch auf unklare Formulierungen und fehlende Beispiele hin, die für einen Laien unverständlich gewesen wären.

Es war harte, aber unglaublich wertvolle Kritik. Seitdem ist für mich eine konstruktive Feedback-Kultur ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Lernprozesses und jeder kollaborativen Arbeit.

Es geht nicht darum, Fehler aufzuzeigen, um jemanden zu demotivieren, sondern darum, gemeinsam die Qualität zu steigern und sich gegenseitig zu besseren Versionen unserer selbst zu machen.

Feedback ist der Motor, der uns antreibt, uns kontinuierlich zu verbessern und unser Potenzial voll auszuschöpfen.

1. Konstruktives Feedback geben und empfangen

Die Kunst des Feedbacks liegt im Geben und im Empfangen. Ich habe mir angewöhnt, Feedback immer nach dem “Sandwich-Prinzip” zu geben: Zuerst etwas Positives, dann die Kritik (fokus auf das Verhalten/Ergebnis, nicht die Person), und zum Schluss wieder eine positive Note oder eine Ermutigung.

Das schafft eine Atmosphäre, in der sich der Empfänger nicht angegriffen fühlt, sondern die Kritik als Chance zur Verbesserung wahrnimmt. Wenn ich Feedback empfange, versuche ich immer, aktiv zuzuhören und Verständnisfragen zu stellen, anstatt sofort in die Verteidigung zu gehen.

Ich erinnere mich, wie ich einmal einen Designentwurf für eine Webseite erstellt hatte und das Feedback bekam, die Navigation sei unübersichtlich. Mein erster Impuls war, es zu verteidigen.

Doch dann fragte ich nach konkreten Beispielen und erkannte, dass die Kritik berechtigt war. Dieses aktive Zuhören und das Hinterfragen helfen, die wahren Wurzeln des Problems zu erkennen und wirklich daraus zu lernen.

Es ist ein Akt des Vertrauens und der Offenheit, beides unabdingbar für eine tiefe Lernbeziehung.

2. Iteration und kontinuierliche Verbesserung durch Feedbackschleifen

Feedback ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein iterativer Prozess. Ich habe in meinen Projekten gelernt, wie wichtig es ist, regelmäßige Feedbackschleifen einzubauen.

Ob es wöchentliche Code-Reviews in der Programmiergruppe sind oder das gegenseitige Korrekturlesen von Textentwürfen – diese wiederholten Überprüfungen helfen, Fehler frühzeitig zu erkennen und die Qualität kontinuierlich zu steigern.

Ich erinnere mich an ein Semesterprojekt an der Universität, bei dem wir alle paar Wochen Zwischenstände präsentieren mussten. Das Feedback, das wir von unseren Kommilitonen und dem Professor erhielten, war entscheidend, um den Kurs zu korrigieren und das Endprodukt wirklich herausragend zu machen.

Es ist wie ein Navigations

Motivation und Resilienz stärken: Der emotionale Mehrwert des Miteinanders

Das selbstgesteuerte Lernen kann, trotz aller Freiheit und Flexibilität, manchmal unglaublich einsam und demotivierend sein. Ich habe selbst Phasen erlebt, in denen ich mich stundenlang an einem Problem festgebissen habe, der Fortschritt schleppend war und ich kurz davor stand, alles hinzuschmeißen.

Es ist ein Gefühl, das viele kennen, die sich autodidaktisch weiterbilden. Doch genau in diesen Momenten habe ich die wahre Stärke der Kollaboration gespürt.

Wenn man merkt, dass andere vor ähnlichen Herausforderungen stehen, dass man nicht allein ist mit seinen Zweifeln und Frustrationen, dann ist das ein unbeschreiblicher Motivationsschub.

Das Miteinander gibt uns nicht nur fachlichen Input, sondern auch die emotionale Unterstützung, die wir brauchen, um durchzuhalten und gestärkt aus Schwierigkeiten hervorzugehen.

Es ist die soziale Komponente, die dem Lernen eine ganz neue Dimension verleiht und uns resilienter macht gegenüber den unvermeidlichen Rückschlägen. Man fühlt sich als Teil etwas Größeren, einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig antreibt und feiert.

1. Gemeinsam durch Durststrecken: Die Macht der Gruppenmotivation

Ich erinnere mich an eine besonders zähe Phase in meinem Data-Science-Lernprozess, als ich mich durch komplexe statistische Modelle kämpfen musste. Ich verstand es einfach nicht, und meine Motivation sank auf den Nullpunkt.

In unserer Lerngruppe schilderte ich meine Frustration. Und siehe da: Fast jeder hatte ähnliche Schwierigkeiten mit diesem spezifischen Thema. Plötzlich waren wir nicht mehr einzelne Individuen, die allein kämpften, sondern eine Gruppe, die sich gegenseitig Mut machte.

Wir organisierten zusätzliche Online-Sessions, um das Thema gemeinsam zu durchdringen, erklärten es uns gegenseitig immer wieder und feierten jeden kleinen Fortschritt.

Das war der Wendepunkt. Das Gefühl, nicht allein zu sein und die Gewissheit, dass andere einen auffangen, wenn man stolpert, hat mir geholfen, diese Durststrecke zu überwinden.

Die kollektive Energie und der geteilte Wille, das Ziel zu erreichen, sind eine unglaublich starke Antriebskraft, die man im Alleingang niemals mobilisieren könnte.

Es ist die Gewissheit, dass man nicht aufgibt, weil man weiß, dass andere auf einen zählen.

2. Feiern von Erfolgen und Aufbau von Resilienz im Kollektiv

Das Schöne an kollaborativem Lernen ist, dass man nicht nur die Schwierigkeiten teilt, sondern auch die Erfolge. Wenn ein Teammitglied einen Durchbruch erzielt oder ein komplexes Problem löst, ist das ein Sieg für die ganze Gruppe.

Ich erinnere mich, wie einer in unserer Lerngruppe endlich seine erste Machine-Learning-Modellierung erfolgreich zum Laufen brachte und wir alle gemeinsam jubelten.

Solche Momente stärken den Zusammenhalt und zeigen, dass sich die harte Arbeit lohnt. Diese geteilten Erfolge beflügeln und schaffen eine positive Lernspirale.

Und im Umkehrschluss: Wenn man Rückschläge erlebt, ist die Gruppe da, um zu trösten, zu ermutigen und neue Perspektiven aufzuzeigen. Diese Unterstützung hilft, Resilienz aufzubauen – die Fähigkeit, nach Niederlagen wieder aufzustehen.

Ich habe gelernt, dass Scheitern nicht das Ende, sondern ein unverzichtbarer Teil des Lernprozesses ist, besonders wenn man eine unterstützende Gruppe an seiner Seite hat, die einen daran erinnert, dass jeder Rückschlag eine Lektion ist.

Diese emotionale Stärkung ist vielleicht der größte, oft unterschätzte, Vorteil des kollaborativen Lernens.

Fazit

Das selbstgesteuerte Lernen ist eine Reise, doch keine, die wir allein antreten müssen. Meine eigenen Erfahrungen haben mir gezeigt, dass die wahre Stärke im Miteinander liegt – in der Gemeinschaft, die uns nicht nur fachlich voranbringt, sondern auch emotional stützt. Die Motivation, die Resilienz und das tiefe Verständnis, das durch den Austausch entsteht, sind unbezahlbar. Lassen Sie uns die Scheu ablegen und die enorme Kraft der Kollaboration entdecken. Es ist ein Weg, der nicht nur effektiver, sondern auch menschlicher und erfüllender ist.

Wissenswertes für Sie

1.

Nutzen Sie Online-Plattformen wie Meetup.com oder spezialisierte Foren, um Lerngruppen in Ihrer Nähe oder zu spezifischen Themen zu finden. Eine einfache Suche kann oft schon Wunder wirken.

2.

Seien Sie proaktiv! Bieten Sie Ihr Wissen an, stellen Sie Fragen und scheuen Sie sich nicht, andere um Hilfe zu bitten. Kollaboration lebt vom Geben und Nehmen.

3.

Definieren Sie von Anfang an klare Ziele und Erwartungen innerhalb Ihrer Lerngruppe. Das verhindert Missverständnisse und hält alle auf Kurs.

4.

Betrachten Sie Feedback als Geschenk. Es ist die wertvollste Ressource, um Ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern und blinde Flecken zu erkennen.

5.

Feiern Sie kleine und große Erfolge gemeinsam! Das stärkt den Zusammenhalt und die Motivation der Gruppe ungemein.

Wichtige Punkte zusammengefasst

Das kollaborative Lernen ist eine Bereicherung für jeden Lernweg. Es ermöglicht den tiefen Austausch von Wissen, bietet unersetzliche Motivation durch die Gemeinschaft und fördert die praktische Anwendung durch gemeinsame Projekte. Eine klare Kommunikation, konstruktives Feedback und die Bereitschaft, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen, sind dabei der Schlüssel zum Erfolg. Wer die Kraft des Miteinanders nutzt, wird nicht nur fachlich wachsen, sondern auch seine Resilienz stärken und das Lernen als einen wesentlich erfüllenderen Prozess erleben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 📖

F: , und ich verstehe diese Haltung absolut! Ich kenne das Gefühl, sich in das eigene Thema zu vertiefen und das

A: lleinlernen als den effizientesten Weg zu empfinden. Aber ich habe in meiner eigenen Lernreise immer wieder festgestellt, wie schnell man in dieser ‘Solo-Blase’ auch an seine Grenzen stößt.

Erinnern Sie sich an die Situation, in der Sie stundenlang über einem Problem brüten und einfach keine Lösung finden? Genau hier entfaltet kollaboratives Lernen seine volle Kraft.

Es ist wie ein Geistesblitz, der aus verschiedenen Richtungen kommt! Plötzlich bringt jemand eine völlig neue Perspektive ein, die man selbst nie bedacht hätte, oder hat bereits genau diese Hürde erfolgreich gemeistert.

Das spart nicht nur unglaublich viel Zeit und erspart unnötige Frustration, sondern erweitert den eigenen Horizont auf eine Weise, die im Alleingang schlichtweg unmöglich wäre.

Es geht nicht darum, das Alleinlernen aufzugeben, sondern es intelligent zu erweitern. Die Synergie, die entsteht, wenn Köpfe zusammenarbeiten, ist einfach unbezahlbar und führt oft zu echten Aha-Erlebnissen, die lange nachwirken.

Q2: Ich bin von der Idee begeistert, aber wo fange ich an, Kollaboration konkret in mein selbstgesteuertes Lernen zu integrieren? Ich bin mir unsicher, welche Schritte ich als Erstes unternehmen sollte.

A2: Ganz ehrlich, der Einstieg ist oft einfacher und unkomplizierter, als man denkt! Es muss keineswegs gleich ein großes, zeitaufwändiges Gruppenprojekt sein.

Fangen Sie klein an: Treten Sie einer spezialisierten Online-Community oder einem Fachforum bei, das sich intensiv mit Ihrem Lernthema auseinandersetzt.

Das kann ein aktiver Discord-Server, eine Nischen-Gruppe auf Plattformen wie LinkedIn oder sogar ein klassisches, gut moderiertes Web-Forum sein. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass schon das gezielte Stellen einer Frage oder das Anbieten von Hilfe bei einem Thema, das man gut beherrscht, Türen öffnen kann.

Oder wie wäre es mit einer kleinen “Lern-Partnerschaft”? Suchen Sie jemanden, der ähnliche Ziele verfolgt, und verabreden Sie sich einmal pro Woche für eine Stunde online.

Tauschen Sie sich über Fortschritte aus, diskutieren Sie knifflige Fragen oder arbeiten Sie gemeinsam an einer kleinen Übungsaufgabe. Ich habe das selbst bei einer Sprachlern-Challenge gemacht – wir haben uns gegenseitig unglaublich motiviert und Schwachstellen gemeinsam angegangen.

Das war so viel effektiver, als mich allein durch die Grammatik zu quälen! Es geht darum, bewusst Räume für diesen wertvollen Austausch zu schaffen und sich darauf einzulassen.

Q3: Gibt es typische Herausforderungen oder Fallstricke, die beim kollaborativen Lernen auftreten können, und wie kann ich diese am besten umgehen oder bewältigen?

A3: Ja, absolut! Das ist eine enorm wichtige Frage, denn wie bei jeder Form der Zusammenarbeit gibt es auch hier Stolperfallen. Eine der größten ist oft die Erwartungshaltung: Manchmal erwartet man, dass von Anfang an alles reibungslos läuft.

Aber Kollaboration erfordert Übung und, ganz entscheidend, die richtigen Leute. Ich habe es selbst erlebt: Wenn man in einer Gruppe landet, in der nur wenige aktiv sind oder die Ziele nicht klar definiert sind, kann das schnell frustrieren und demotivieren.

Mein wichtigster Rat: Achten Sie auf die Qualität der Interaktion, nicht nur auf die schiere Anzahl der Teilnehmer. Suchen Sie sich Gemeinschaften oder Partner, die wirklich engagiert sind, eine positive Einstellung mitbringen und vielleicht einen ähnlichen Lernstil haben.

Und seien Sie selbst aktiv und mutig! Es bringt wenig, nur passiv Informationen zu konsumieren. Die größte Falle ist oft die eigene Scheu, Fragen zu stellen, die man für “dumm” hält, oder das eigene (vermeintlich noch nicht perfekte) Wissen zu teilen.

Überwinden Sie diese Hemmung! Jeder hat mal angefangen, und oft sind es gerade die scheinbar einfachen Fragen, die zu den spannendsten und tiefgründigsten Diskussionen führen.

Seien Sie bereit, sowohl zu geben als auch zu nehmen. Und wenn eine Zusammenarbeit mal nicht passt – das ist absolut in Ordnung! Suchen Sie sich eine andere Gruppe oder einen anderen Lernpartner.

Das gehört zum natürlichen Prozess dazu. Der eigentliche Schlüssel liegt in Offenheit, gegenseitigem Respekt und der aufrichtigen Bereitschaft, voneinander zu lernen, auch aus den unvermeidlichen Fehlern.

📚 Referenzen

Wikipedia Enzyklopädie

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과